「なんとなく不調」の原因は五行バランス?東洋医学×血液データで体質を整える薬膳習慣

最近、こういった症状はありませんか?

- 朝の目覚めが悪い

- 疲れやすい

- 手足が冷える

- なんとなく気分が不安定

- 胃もたれしやすい

- むくみやすい

- 寝ても疲れが取れない

- 集中力が続かない

病院を受診しても、原因がわからず、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

かくいう私も、原因不明の喉の痛みや耳なりに苦しみ、頻繁に病院に通う日々でした

実はこの症状、一般のクリニックや病院などの西洋医学では治せない未病の可能性があります。

本記事では、

✅ なんとなく不調の原因とは

✅ 東洋医学と西洋医学(血液データ)の両面から体質をチェック

✅ 今日からできる体質改善の薬膳習慣

を解説します。

あなたの不調の原因が「体質のズレ」なのかが分かり、体質改善のヒントが見つかるかもしれません。

なんとなくの不調〜東洋医学の『病』

「未病」という概念

まず、日本で一般的に浸透している西洋医学と東洋医学の違いを説明します。

西洋医学:

「病気か、病気でないか(正常か異常か)」を検査で判断する医学

東洋医学:

「体の変化やバランスの乱れ(体質のズレ)を読み取る医学」

= 病気と健康の間にある広い領域を診る

という違いがあります。

風邪を例にすると、高熱が出て苦しんでいるときは、一般的に病気といえますが、鼻水や頭痛だけがある状態のとき、病気であると言いますか?

一般的には言わないと思いますが、体からの不調を表すシグナルとして頭痛や鼻水が出ている以上、健康とも言わないですよね?

未病とは、東洋医学で「未だ病まざる状態」と書き、病気に進む前にすでに“体質の乱れ”が始まっているサインとして重視されています。

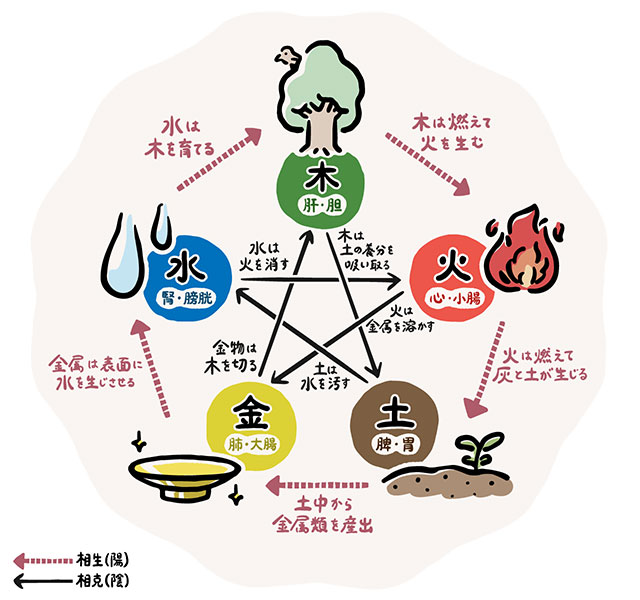

五行(木・火・土・金・水)の大きな偏り

五行(ごぎょう)は、東洋医学の基礎となる“体の働きを5つのグループに分けた考え方”です。

むずかしく見えますが、体の状態を読み解く「体の地図」のようなもの。

自然界を「木・火・土・金・水」の5つの要素に分類し、人の体にも同じ5つの働きがあると考えるのが五行です。

東洋医学では、健康な体の状態を「五行」のバランスで見立てます。

| 五行 | 働き | 弱ると出やすい不調 |

|---|---|---|

| 木(肝) | 情緒・筋肉 | イライラ・肩こり |

| 火(心) | 血流・精神 | ほてり・動悸 |

| 土(脾) | 消化・吸収 | 胃もたれ・疲労感 |

| 金(肺) | 呼吸・皮膚 | 咳・乾燥 |

| 水(腎) | 生命力・代謝 | 冷え・むくみ |

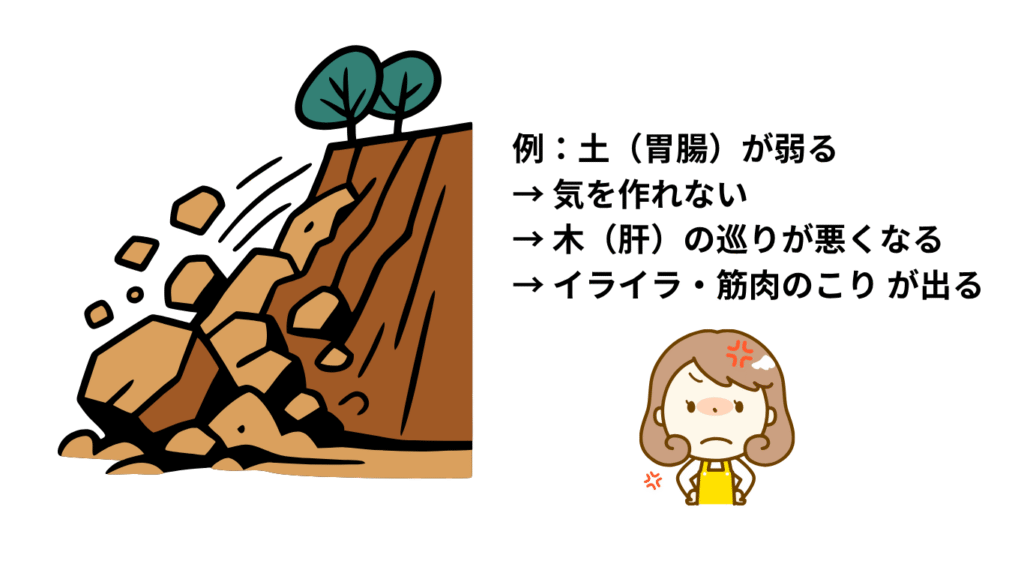

五行が乱れると起きる“不調の連鎖”

五行はお互いに作用する関係にあります。五行の一つが乱れると連鎖的に別の五行にも不調が広がり、体の不調が出てきます。これが東洋医学でいうバランスの乱れです。

五行の「食材・色・臓腑」の関係

五行(木・火・土・金・水)には、

それぞれ“得意な食材・色・体の働き”があります。

これは占いではなく、

自然の性質を体に当てはめて見立てる東洋医学の考え方です。

難しく考えなくてOK。

イメージで理解すれば十分です。

| 五行 | 体の働き(臓腑の役割) | 合う食材(スーパーで買えるもの中心) | 対応する色 |

|---|---|---|---|

| 木(もく) | 気の巡り・情緒の調整・筋肉の働き | しそ、セロリ、春菊、小松菜、柑橘類 | 緑 |

| 火(か) | 血の巡り・精神の安定・体の熱バランス | トマト、スイカ、赤パプリカ、緑豆、ハーブ類 | 赤 |

| 土(ど) | 消化吸収・胃腸の働き・気血を作る | さつまいも、かぼちゃ、なつめ、じゃがいも、とうもろこし | 黄 |

| 金(きん) | 呼吸・免疫・皮膚・体の潤い | 梨、大根、白きくらげ、はちみつ、玉ねぎ | 白 |

| 水(すい) | 生命力の土台・冷え・むくみ・骨や腎の働き | 黒豆、黒ごま、昆布、ひじき、なめこ | 黒 |

・冷え→「水」に対応する黒い食材

・イライラ→「木」を助ける香り野菜

・胃もたれ→「土」を助ける甘い根菜

というように、

今の不調=弱っている五行 → 対応食材を選ぶ

という“薬膳の基本の地図”として使えます。

自分の体質を把握しよう

東洋医学の体質把握

東洋医学では、体質を総合的に判断するために

望診・聞診・問診・切診(舌・脈・腹を含む)

という4つの診断方法を使います。

一般的な病院の問診と違うのは、普通の病院の問診は、症状から病気の原因(疾患名)を絞り込むことを目的とします。一方、東洋医学では、体質のバランスの乱れ(気・血・水・五行)を見つけることを目的とします。

| 手法 | 観察ポイント |

|---|---|

| 望診 | 顔色、肌、爪、髪、姿勢 |

| 聞診 | 声・呼吸・におい |

| 問診 | 生活習慣・症状・冷え・睡眠 |

| 切診 | 舌・脈・腹・皮膚・筋肉・手足の温度 |

血液データから見える「自分の体質」

病気の判定で使われる検査ですが、自分の体質を数値で判定するには血液データが最も効果的だと思います。実際、病院で何百人と検査してきた経験上、その人の見た目の状況と血液データは相関関係にあります。

医師や薬剤師の判断も大切ですが、

血液データほど客観的で、説得力のあるものはありません。

たとえば:

- ヘモグロビン値が低い → 血虚(けっきょ)傾向

- AST/ALTが高め → 脾(ひ)の弱り、消化の乱れ

- eGFRが低下 → 水(腎)の働きの低下

数値を読むことで、自分に合う食材や薬膳の方向性が見えてきます。

※あくまで傾向があるわかるだけで、生薬や漢方などによる体質改善は専門家の診断が必要です。

薬膳は“体にやさしい自己投資”

薬膳の魅力は、「今の自分に合った食べ方」を見つけられること。

そして、毎日の食事で自然に整えられることです。

🌿今日からできる薬膳習慣

✔ 朝:白湯を一杯(体内の巡りスイッチON)

✔ 夜:黒豆やにんじんで「血」と「気」を補う

✔ お茶:なつめ茶やはと麦茶でむくみ・肌荒れケア

どれも、すぐできて・おいしくて・続けやすい。

自分の体は、乗り換えのきかない“たったひとつの乗り物”です。

少しずつ整えて、明日の自分を軽くしていきましょう。