虚弱体質を六君子湯で“脾”を立て直す|下痢しやすい人へのアプローチ

「食べても太れない」「お腹がゆるい」体質の裏にある“脾の弱り”

私の旦那は長年、こういう体質でした。

「昔からお腹を壊しやすい」

「脂っこいものを食べるとすぐに下痢する」

「健康診断ではLDLコレステロールが低いと言われる」

この体質は、東洋医学でいう“脾(ひ)”の機能が弱っている可能性があります。

脾は、食べ物から「気」と「血」を生み出す、いわば“栄養工場”。ここが弱ると、どんなに良い食事をしてもエネルギーとして吸収されにくく、次のような不調が現れます。

- 下痢・軟便が多い

- 食欲が安定しない

- 手足が冷える

- 疲れやすい

- 肌がカサつく・荒れやすい

- LDLコレステロールが低め(脂質の吸収力が弱い)

このようなタイプは、「脾気虚(ひききょ)」と呼ばれ、体の中心となる“消化吸収”が落ちている状態です。

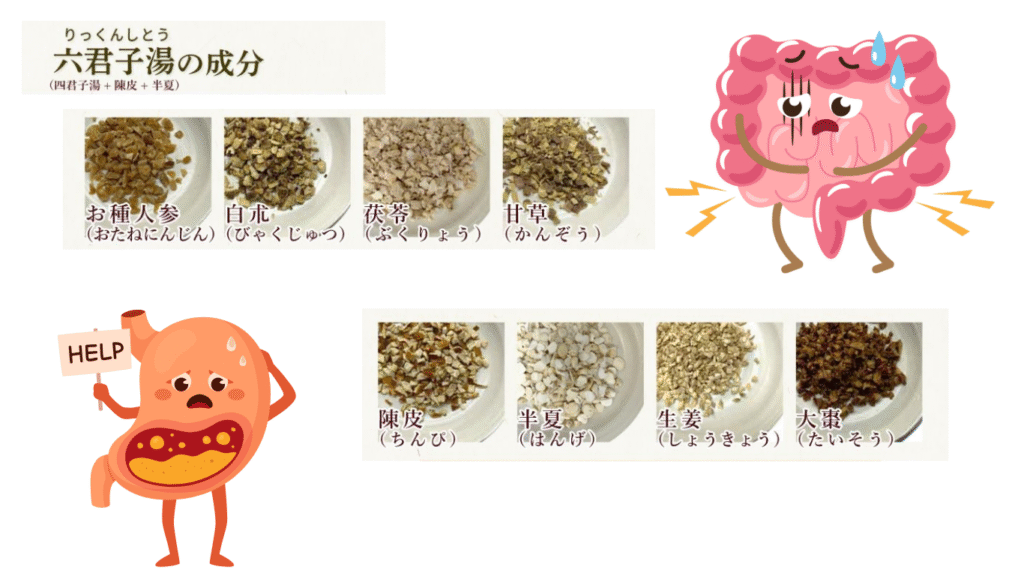

六君子湯とは?|胃腸を立て直す漢方の代表選手

六君子湯(りっくんしとう)は、虚弱体質や胃腸機能の低下を整える代表的な漢方薬。構成する生薬は次の8種類です。

- 人参(にんじん)

- 白朮(びゃくじゅつ)

- 茯苓(ぶくりょう)

- 甘草(かんぞう)

- 半夏(はんげ)

- 陳皮(ちんぴ)

- 大棗(たいそう)

- 生姜(しょうきょう)

前半4つ(人参・白朮・茯苓・甘草)は、胃腸を支える基本処方「四君子湯」の組み合わせ。そこに、痰や胃もたれを解消する「半夏・陳皮」と、気を巡らせて消化を助ける「大棗・生姜」が加わることで、六君子湯になります。

つまり、六君子湯は“胃腸の元気を取り戻し、食べたものをしっかりエネルギーに変える薬”といえます。

参照:ツムラHP

六君子湯が合う体質とは?

六君子湯が適しているのは、次のようなタイプです。

- 食が細い・すぐお腹が張る

- 少し食べただけで満腹になる

- 朝起きると疲れが抜けない

- 顔色が白く、声が小さい

- 冷え性で手足がむくみやすい

- 胃下垂・低血圧気味

- 下痢しやすく、軟便が続く

このような人は、「エネルギーを生む力」が弱くなっており、胃腸に“湿気(しつき)”が溜まりやすい状態です。六君子湯は、その湿気を取り除きながら、胃腸の働きを立て直してくれます。

六君子湯を飲んで感じる変化

私の旦那も、下痢しやすく、LDLコレステロールが常に基準値以下、さらに皮膚が乾燥してアトピー体質という典型的な「脾虚」タイプです。

六君子湯を継続して飲み始めてから、以下のような変化を感じました。

- 朝の胃の重たさが減り、食欲が安定

- 便がやわらかすぎず、形が整うようになった

- 疲れにくくなり、夕方のだるさが軽くなった

- 肌のカサつきが少しずつ改善

- お酒を飲んでも下痢しなくなった

- 体調を崩しにくくなった

もちろん個人差はありますが、消化吸収が整うと、脂質や栄養を“使える形”で取り込めるようになり、LDL値も自然に上がりやすくなります。これは、単にコレステロールが増えるというより、「体がエネルギーを作れるようになった」サインと捉えられます。

注意点と飲み方のコツ

- 空腹時に服用すると吸収が良い

朝食前や食間(食後2~3時間)に飲むのがおすすめ。 - 冷えた体に温かく入れる

お湯で溶かして飲むことで胃腸が温まりやすくなります。 - 長期服用が基本

六君子湯は“体質改善薬”です。最低でも2〜3か月は続けることで、徐々に効果が現れます。 - 下痢がひどい時は量を調整

体調によっては一時的にお腹が緩くなることもあるため、医師・薬剤師に相談を。

「脾を守る暮らし」を意識しよう

六君子湯だけでなく、日常生活でも“脾をいたわる”工夫が大切です。

- 冷たい飲み物を控える

- 食事の時間をなるべく一定にする

- よく噛んで食べる

- 甘い物・脂っこい物を摂りすぎない

- 睡眠をしっかりとる

胃腸が温まり、“気”の巡りが整うと、肌も心も元気になります。

六君子湯は、まさに「体の中心を立て直す」ための漢方です。

まとめ

下痢しやすく、LDLが低く、肌荒れしやすい人は「脾虚体質」である可能性が高いです。

六君子湯は、そんな“消化吸収の弱り”を根本から支える漢方薬。即効性よりも、じっくりと体の基盤を整える力があります。

「食べても力にならない」そんな体質に悩む方こそ、六君子湯で“体のエンジン”を回復させる第一歩を踏み出してみてください。

⚠️ 注意事項

漢方薬は、**体質や症状に合わせて作用する“体質改善の薬”**です。

そのため、用法や容量を誤ると、かえって体調を崩す場合もあります。

必ず、医師や薬剤師などの専門家の診断・処方に従って服用してください。

自己判断での長期服用や、他の薬との併用には注意が必要です。